ニュー風見鶏は啼いているのか

バスばかり

バスラマ 181号

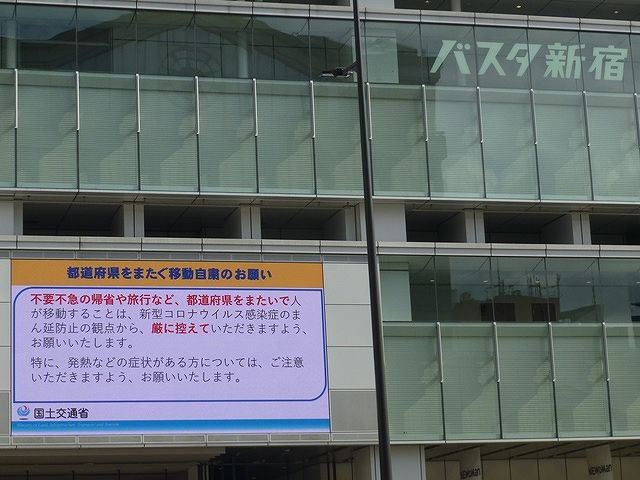

新型コロナウィルスの感染防止ということもあり、昨年に比べると出歩く人は本当に少なくなりました。繁華街は訪日外国人をメインとしてきた店舗が閉まり、飲食店の閉店も多くなってきました。長期政権も終わることになりましたが、次の首相は厳しい経済状況の中でどうカジ取りするのでしょうか。というわけで、月末恒例バス雑誌の感想という名の、経済対策まったなし。偶数月はバスラマこと、『バスラマインターナショナル181号』です。

特集は「いま注目のバスの感染症対策」。これまで「空調による外気採り入れや窓開けによる換気促進、最前席の使用禁止、ビニールシートなどによる運転席の隔離などが一般的 」に行われてきましたが、今回の特集ではそれ以外の「抗菌・抗ウイルスの効果を持つコーティング剤の車内への施行や、空間除菌消臭装置の搭載など 」を紹介しています。

創刊30周年記念インタビュー第3弾はみちのりホールディングスの代表取締役グループCEOにインタビュー。また、7月に開催した「バステク」の詳細についても紹介しています。

バラエティに富んだレポート記事では、埼玉のイーグルバスが川越観光巡回バスに導入した日本初のボンネット型電気バスの話題などを掲載。

トピックス記事では、横浜市営バスが7月から運行を開始した「横浜BAYSIDE BLUE」ついて紹介しています。

車号:9-3514.2020年8月記録。

記事では開業間もない「横浜BAYSIDE BLUE」の沿線模様を紹介しています。

今号は「各地の記念デザインバスなど」と題し、今年5月以降に登場した記念塗装車などを1ページにまとめて紹介しています。

社番:19068.2TG-RU1ASDA(19年車)。2020年7月記録。

掲載された車両で手持ち画像があったのが、アルピコ交通が7月から運行を開始した「100周年記念ラッピングバス」。アルピコ交通の母体となった松本電気鉄道の前身・筑摩鉄道の創立から100年を迎えたことを記念しての登場とのこと。

特集は「いま注目のバスの感染症対策」。これまで「空調による外気採り入れや窓開けによる換気促進、最前席の使用禁止、ビニールシートなどによる運転席の隔離などが一般的 」に行われてきましたが、今回の特集ではそれ以外の「抗菌・抗ウイルスの効果を持つコーティング剤の車内への施行や、空間除菌消臭装置の搭載など 」を紹介しています。

創刊30周年記念インタビュー第3弾はみちのりホールディングスの代表取締役グループCEOにインタビュー。また、7月に開催した「バステク」の詳細についても紹介しています。

バラエティに富んだレポート記事では、埼玉のイーグルバスが川越観光巡回バスに導入した日本初のボンネット型電気バスの話題などを掲載。

トピックス記事では、横浜市営バスが7月から運行を開始した「横浜BAYSIDE BLUE」ついて紹介しています。

車号:9-3514.2020年8月記録。

記事では開業間もない「横浜BAYSIDE BLUE」の沿線模様を紹介しています。

今号は「各地の記念デザインバスなど」と題し、今年5月以降に登場した記念塗装車などを1ページにまとめて紹介しています。

社番:19068.2TG-RU1ASDA(19年車)。2020年7月記録。

掲載された車両で手持ち画像があったのが、アルピコ交通が7月から運行を開始した「100周年記念ラッピングバス」。アルピコ交通の母体となった松本電気鉄道の前身・筑摩鉄道の創立から100年を迎えたことを記念しての登場とのこと。

バスマガジン 102号

バスマガジン最新号の掲載内容まとめ。今号も正直薄味な内容で、ただただ惰性で購入していることをあらためて実感することに。そんなバスマガジンでも、掲載された所有車両リストなどのちのち調べるかもしれない。「かもしれない」のためだけに更新している小生的メモ帳更新。奇数月の発売はバスマガこと、『バスマガジン 102号』です。

まずは恒例の前号の予告と実際に最新号で掲載されたタイトルと内容をチェック。

前号の予告は、「 おじゃまします!!バス会社潜入レポート vol.102『ジェイアールバス東北』」、「帰ってきた都道府県別地域別路線バス全方位レポート『長野県』」、「EVバス徹底トライアル!!バッテリー満充電から空っぽになるまで実走行距離は何km?」、「懐かしバスのお宝カタログMuseum 三菱ふそうMK116/MK102」、「企画本格始動!!~各地へ旅立ったバスたち~移籍バスの行方を追跡」、ほかとなっていました。

EVバスの実走行距離に関する記事は無く、全方位レポートは安定の予告詐欺という結果。まあこんなもんでしょう。過去のバスカタログについての記事は、カタログを縮小して掲載しただけという内容のお手軽さに溜息。

まずは恒例の前号の予告と実際に最新号で掲載されたタイトルと内容をチェック。

前号の予告は、「 おじゃまします!!バス会社潜入レポート vol.102『ジェイアールバス東北』」、「帰ってきた都道府県別地域別路線バス全方位レポート『長野県』」、「EVバス徹底トライアル!!バッテリー満充電から空っぽになるまで実走行距離は何km?」、「懐かしバスのお宝カタログMuseum 三菱ふそうMK116/MK102」、「企画本格始動!!~各地へ旅立ったバスたち~移籍バスの行方を追跡」、ほかとなっていました。

EVバスの実走行距離に関する記事は無く、全方位レポートは安定の予告詐欺という結果。まあこんなもんでしょう。過去のバスカタログについての記事は、カタログを縮小して掲載しただけという内容のお手軽さに溜息。

バスラマ 180号

都道府県をまたぐ外出自粛が解除となり、呑気に街角でバスを撮影していてもとりあえず問題にならなくなったことは朗報です。まあ自粛関係なく、周囲から白い眼で見られることには変わりありませんが。COVID-19のワクチンが無い以上、日々の生活で感染防止に努めるしかありません。というわけで、月末恒例バス雑誌の感想という名の、withコロナ。偶数月はバスラマこと、『バスラマインターナショナル180号』です。

創刊30周年記念号となった今号ですが、いわゆるコロナ禍によってバス業界はおそらく30年の中で最も深刻な状況といえそうです。今号では緊急特集として「新型コロナウイルスCOVID-19のバスへの影響」と題し、2020年2月中旬から5月中旬にかけての状況を事業者を対象に行ったアンケート調査の回答を基にまとめています。

やはり4月の緊急事態宣言の影響は大きく、都道府県をまたぐ移動の自粛要請から高速路線の減便や運行休止など相次ぎました。記事では需要回復の予測やメーカーの取り組みなどについても紹介しています。

創刊30周年記念インタビュー第2弾は両備グループ代表兼CEOにインタビューし、「近年の取り組みに加え、新型コロナウイルス感染拡大によるバス事業の環境変化という直近の話題 」についてまとめています。

バラエティに富んだレポート記事では、JRバス関東に登場した連接バスなどの話題や、オノエンスターが販売を開始した電気バスの試乗レポートなどを掲載しています。

トピックス記事では西武バスの新塗装「S-tory」デザイン登場の話題も掲載。

社番:A0-187.2020年8月記録。

乗合車の笹カラーを「67年ぶりにデザイン一新 」。「都心から多摩・埼玉を東西に結ぶ鉄道線と、南北に結ぶバスの特徴をイメージ 」した「クロスデザイン」となっています。

従来カラーから大幅に変わった「S-tory」デザインですが、「ルーフサイドの塗り分けが新旧デザインを橋渡しする“変わらない部分”で、隠れたこだわり 」があるとのこと。小生はまだ新デザインの現車を見ていませんが、「2020年度中に約40台が採用される予定 」ということなので、見ることが出来次第画像を並べます。※2020年8月18日に画像を追加しました。

例年6月刊行号では近畿地方で開催した「バステク」の模様を伝えていますが、今年の開催は7月に延期。今号では出品・展示予定の商品や技術を「バス用品カタログ」フォーマットで紹介した記事を掲載しています。

創刊30周年記念号となった今号ですが、いわゆるコロナ禍によってバス業界はおそらく30年の中で最も深刻な状況といえそうです。今号では緊急特集として「新型コロナウイルスCOVID-19のバスへの影響」と題し、2020年2月中旬から5月中旬にかけての状況を事業者を対象に行ったアンケート調査の回答を基にまとめています。

やはり4月の緊急事態宣言の影響は大きく、都道府県をまたぐ移動の自粛要請から高速路線の減便や運行休止など相次ぎました。記事では需要回復の予測やメーカーの取り組みなどについても紹介しています。

創刊30周年記念インタビュー第2弾は両備グループ代表兼CEOにインタビューし、「近年の取り組みに加え、新型コロナウイルス感染拡大によるバス事業の環境変化という直近の話題 」についてまとめています。

バラエティに富んだレポート記事では、JRバス関東に登場した連接バスなどの話題や、オノエンスターが販売を開始した電気バスの試乗レポートなどを掲載しています。

トピックス記事では西武バスの新塗装「S-tory」デザイン登場の話題も掲載。

社番:A0-187.2020年8月記録。

乗合車の笹カラーを「67年ぶりにデザイン一新 」。「都心から多摩・埼玉を東西に結ぶ鉄道線と、南北に結ぶバスの特徴をイメージ 」した「クロスデザイン」となっています。

従来カラーから大幅に変わった「S-tory」デザインですが、「ルーフサイドの塗り分けが新旧デザインを橋渡しする“変わらない部分”で、隠れたこだわり 」があるとのこと。小生はまだ新デザインの現車を見ていませんが、「2020年度中に約40台が採用される予定 」ということなので、見ることが出来次第画像を並べます。※2020年8月18日に画像を追加しました。

例年6月刊行号では近畿地方で開催した「バステク」の模様を伝えていますが、今年の開催は7月に延期。今号では出品・展示予定の商品や技術を「バス用品カタログ」フォーマットで紹介した記事を掲載しています。

バスマガジン 4号

「新しい生活様式」のもと、いきなり遠出するわけにもいきません。ネタが無ければ感想めいたものでも書こう!

というわけで、雑誌や書籍刊行時点でのバスに関する話題や取り巻く状況・環境を知ることで現在が見えてくる!建前(小生の勝手な思い込みとも言う)のもと、小生所有のバス雑誌等々の感想っぽいものを書いていく戯言集。

先月発売のバスマガジン101号の事業者潜入レポートが遠州鉄道の2回目でしたので、今回は1回目に取り上げられた、2004年4月刊行の『バスマガジン 4号』をプレイバック。

編集体制が変わってからというもの、前号で予告されたものがほとんど掲載されない状態のバスマガジン。では、2004年当時はどうだったのか?念のためチェックしてみましょう。

前号の予告は、「 路線バス仕様の代名詞といわれる 日野・ブルーリボン大特集」、「讃岐うどんを食べ尽くせ!路線バスの旅」、「札幌市営バス全面移管後の路線とバス」、「三菱・エアロノンステップHEV試乗チェック」、ほかとなっていました。

残念ながら三菱エアロHEV試乗記事の掲載はありませんでした。多少の予告詐欺は旧編集体制時代からの伝統ということが判明!。

巻頭特集は「路線バスの代名詞 日野・ブルーリボン完全ガイド(前編)」。ブルーリボンを冠した日野のバスを紹介する企画で、今回の前編では「80年代以前の車両と、80年以降の路線バス 」を取り上げています。記事のメインは80年以降の路線バスとなっており、82年に「国内大型路線バス初のスケルトンボディとして登場したRT 」から、現行販売モデルのブルーリボンシティまでを網羅。取材をもとにした現車記事と、型式やグループごとの概要について多くの写真をもとに解説した記事の2本立てという構成。こんな構成の記事は旧編集体制のバスマガジンではおなじみでした(遠い目)。

スケルトンボディで登場した初期グループのブルーリボンは「サイド腰板部分にモールがついている 」ことや、「直線的なデザイン 」となっている後面が特徴となっています。画像は2009年5月に記録した観光マスクのブルーリボンを後から。初期グループの観光マスクは「観光スケルトンに準じたボディ 」となっていました。記録時点では九州産交バスで教習車となっており、白ナンバーをつけていました。既に抹消済みとなっているので、ナンバーは隠さずにしております。

沖縄22き526.2008年5月に記録したものを再掲。

ボディは「85年にマイナーチェンジ 」し、「後ろ姿がいままでの直進的なものから若干カーブしたデザインに変更 」となりました。画像は琉球バス交通に在籍した横浜市交通局から移籍した86年車です。このあたりの車両は、まだ側面にモールが取り付けられていました。

宇都宮200か456.2008年10月に記録したものを再掲。

85年のマイナーチェンジから90年までの間にも「車体構造の変更や側窓の大きさ、屋根の深さの変更などのマイナーチェンジ 」が続けられます。画像はP規制車最終期の製造車で、正面の行先表示部を除けばほぼU規制車と同じような造りとなっています。

白黒頁では、「民間移管が続く公営交通バス事業 その過去・現在・未来」と題した特別企画記事を掲載。2004年3月いっぱいで営業を終了した札幌市交通局の路線バスの話題では、営業最終日となった3月31日から北海道中央バスによる運行初日となった4月1日の新川営業所の動きをまとめています。

札幌22か2850.2011年7月に記録。

手持ちの札幌市営バスに関する画像から、じょうてつに転籍した日野車。じょうてつは札幌市交通局のバス事業廃止を受け、真駒内エリアを担当していた藻岩営業所を引き継ぎました。画像の車両は、起・終点を表示した札幌市営バス時代の方向幕を引き続き使用していました。

あわせて、熊北産交への完全移管を翌年4月に控えた熊本県の荒尾市交通局についても紹介しています。「日本一小さな市営バス 」ということで、2004年3月31日現在の全在籍16両の写真を掲載。

熊本22か3232.P-MP218K(87年車)。2009年5月記録。

手持ち画像から、荒尾市営バス移管車の三菱ふそうMP。荒尾市営バスがコストダウンのため92・95年に導入した鹿児島市営バス移籍車を早々に代替するため97~98年に8台導入した都営バス移籍車のうちの1台。「元「グリーンライナー」の車両で87年式のS代車 」とのこと。産交移管後は熊本市内への路線にも入っていました。

減ったとはいえ、2004年時点ではまだ岐阜市営バスや秋田市営バスなど、まだまだ日本全国各地に公営交通バス事業者がありました。それが、2020年までの間に小規模な地方都市だけでなく、大阪市交通局までも姿を消すことになろうとは・・・。

「路線バスに乗ってさぬきうどんを食べつくせ!」は題名のとおりの食べ歩き企画記事。香川県のうどん店を琴平参宮電鉄のバスを利用する丸亀・琴平コース、ことでんバスを利用する高松市内コース、大川バスを利用する東さぬきコースで周遊できることを紹介しています。現在も路線があるのか、そもそも店が営業しているのか気になるところ。

というわけで、雑誌や書籍刊行時点でのバスに関する話題や取り巻く状況・環境を知ることで現在が見えてくる!建前(小生の勝手な思い込みとも言う)のもと、小生所有のバス雑誌等々の感想っぽいものを書いていく戯言集。

先月発売のバスマガジン101号の事業者潜入レポートが遠州鉄道の2回目でしたので、今回は1回目に取り上げられた、2004年4月刊行の『バスマガジン 4号』をプレイバック。

編集体制が変わってからというもの、前号で予告されたものがほとんど掲載されない状態のバスマガジン。では、2004年当時はどうだったのか?念のためチェックしてみましょう。

前号の予告は、「 路線バス仕様の代名詞といわれる 日野・ブルーリボン大特集」、「讃岐うどんを食べ尽くせ!路線バスの旅」、「札幌市営バス全面移管後の路線とバス」、「三菱・エアロノンステップHEV試乗チェック」、ほかとなっていました。

残念ながら三菱エアロHEV試乗記事の掲載はありませんでした。多少の予告詐欺は旧編集体制時代からの伝統ということが判明!。

巻頭特集は「路線バスの代名詞 日野・ブルーリボン完全ガイド(前編)」。ブルーリボンを冠した日野のバスを紹介する企画で、今回の前編では「80年代以前の車両と、80年以降の路線バス 」を取り上げています。記事のメインは80年以降の路線バスとなっており、82年に「国内大型路線バス初のスケルトンボディとして登場したRT 」から、現行販売モデルのブルーリボンシティまでを網羅。取材をもとにした現車記事と、型式やグループごとの概要について多くの写真をもとに解説した記事の2本立てという構成。こんな構成の記事は旧編集体制のバスマガジンではおなじみでした(遠い目)。

スケルトンボディで登場した初期グループのブルーリボンは「サイド腰板部分にモールがついている 」ことや、「直線的なデザイン 」となっている後面が特徴となっています。画像は2009年5月に記録した観光マスクのブルーリボンを後から。初期グループの観光マスクは「観光スケルトンに準じたボディ 」となっていました。記録時点では九州産交バスで教習車となっており、白ナンバーをつけていました。既に抹消済みとなっているので、ナンバーは隠さずにしております。

沖縄22き526.2008年5月に記録したものを再掲。

ボディは「85年にマイナーチェンジ 」し、「後ろ姿がいままでの直進的なものから若干カーブしたデザインに変更 」となりました。画像は琉球バス交通に在籍した横浜市交通局から移籍した86年車です。このあたりの車両は、まだ側面にモールが取り付けられていました。

宇都宮200か456.2008年10月に記録したものを再掲。

85年のマイナーチェンジから90年までの間にも「車体構造の変更や側窓の大きさ、屋根の深さの変更などのマイナーチェンジ 」が続けられます。画像はP規制車最終期の製造車で、正面の行先表示部を除けばほぼU規制車と同じような造りとなっています。

白黒頁では、「民間移管が続く公営交通バス事業 その過去・現在・未来」と題した特別企画記事を掲載。2004年3月いっぱいで営業を終了した札幌市交通局の路線バスの話題では、営業最終日となった3月31日から北海道中央バスによる運行初日となった4月1日の新川営業所の動きをまとめています。

札幌22か2850.2011年7月に記録。

手持ちの札幌市営バスに関する画像から、じょうてつに転籍した日野車。じょうてつは札幌市交通局のバス事業廃止を受け、真駒内エリアを担当していた藻岩営業所を引き継ぎました。画像の車両は、起・終点を表示した札幌市営バス時代の方向幕を引き続き使用していました。

あわせて、熊北産交への完全移管を翌年4月に控えた熊本県の荒尾市交通局についても紹介しています。「日本一小さな市営バス 」ということで、2004年3月31日現在の全在籍16両の写真を掲載。

熊本22か3232.P-MP218K(87年車)。2009年5月記録。

手持ち画像から、荒尾市営バス移管車の三菱ふそうMP。荒尾市営バスがコストダウンのため92・95年に導入した鹿児島市営バス移籍車を早々に代替するため97~98年に8台導入した都営バス移籍車のうちの1台。「元「グリーンライナー」の車両で87年式のS代車 」とのこと。産交移管後は熊本市内への路線にも入っていました。

減ったとはいえ、2004年時点ではまだ岐阜市営バスや秋田市営バスなど、まだまだ日本全国各地に公営交通バス事業者がありました。それが、2020年までの間に小規模な地方都市だけでなく、大阪市交通局までも姿を消すことになろうとは・・・。

「路線バスに乗ってさぬきうどんを食べつくせ!」は題名のとおりの食べ歩き企画記事。香川県のうどん店を琴平参宮電鉄のバスを利用する丸亀・琴平コース、ことでんバスを利用する高松市内コース、大川バスを利用する東さぬきコースで周遊できることを紹介しています。現在も路線があるのか、そもそも店が営業しているのか気になるところ。

バスマガジン 101号

今月発売のバスマガジンの掲載内容まとめ。のちのち調べるかもしれない事業者特集などを書き記しておく、ただそれだけのために更新している小生的メモ帳更新。奇数月の発売はバスマガこと、『バスマガジン 101号』です。

まずは恒例の前号の予告と実際に最新号で掲載されたタイトルと内容をチェック。

前号の予告は、「 おじゃまします!!バス会社潜入レポート vol.101『遠鉄バス』」、「帰ってきた都道府県別地域別路線バス全方位レポート『長崎県』」、「バスづくりの新勢力から10.5mの充電式量産型EVバス試乗」、「バス用品探訪 超深かったタイヤテクノロジーと周辺用品 ブリジストン」、「バス知識で女子にモテたい・・・・ 一般女性300人に聞いた女子にウケる!!ドン引きされる!?バス知識」、ほかとなっていました。

全方位レポートが安定の予告詐欺だっただけという好成績。まさか女子にウケるバス知識記事が掲載されるとは思いませんでしたが、内容は正直アレとだけ書いておきます。

まずは恒例の前号の予告と実際に最新号で掲載されたタイトルと内容をチェック。

前号の予告は、「 おじゃまします!!バス会社潜入レポート vol.101『遠鉄バス』」、「帰ってきた都道府県別地域別路線バス全方位レポート『長崎県』」、「バスづくりの新勢力から10.5mの充電式量産型EVバス試乗」、「バス用品探訪 超深かったタイヤテクノロジーと周辺用品 ブリジストン」、「バス知識で女子にモテたい・・・・ 一般女性300人に聞いた女子にウケる!!ドン引きされる!?バス知識」、ほかとなっていました。

全方位レポートが安定の予告詐欺だっただけという好成績。まさか女子にウケるバス知識記事が掲載されるとは思いませんでしたが、内容は正直アレとだけ書いておきます。

カレンダー

カテゴリー

最新コメント

最新記事

(07/08)

(07/04)

(07/02)

(06/30)

(06/24)

最新トラックバック

プロフィール

HN:

Mrジョソ

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

むかし話とバスでしょうか

自己紹介:

1つ目のブログを超える

辺境のブログ。

画像を大きめにした(だけ)の一方通行ブログ。

辺境のブログ。

画像を大きめにした(だけ)の一方通行ブログ。

ブログ内検索

P R